複合機で縮小コピーする方法は?手順や注意点なども解説!

オフィス業務でも日常的に使用される複合機には、資料をみやすく加工できる縮小コピーのような便利機能も数多く搭載されています。

大きなサイズの図面をA4に収めたり冊子資料を効率的にまとめたりと、縮小コピーは業務効率を高めるためにもおすすめです。

なかには、実際に使おうとすると倍率の計算がよく分からない、どう設定すれば思い通りに縮小できるのか?といった疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

本記事では、複合機における縮小コピーの仕組みや倍率の計算方法、操作手順などについて解説しています。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

複合機の縮小コピーとは?

複合機の縮小コピーとは、原稿のサイズを小さくして別の用紙に印刷する機能のことです。

例えば、A3サイズの図面やポスターをA4用紙に収めたいときや、大きな資料をコンパクトにまとめたいときに活用されます。

コピー機の設定画面から縮小倍率を指定すれば、自動で原稿全体を小さく調整して印刷できます。

複合機には自動縮小機能が搭載されており、原稿の大きさと出力用紙サイズを選ぶだけで最適な倍率に変換してくれるため、複雑な計算をしなくても縮小コピーが可能です。

そもそも、縮小コピーを使うメリットは、主に下記のとおり3つあります。

- 資料を整理しやすくなる

- 紙や印刷する際のコスト削減

- 持ち運びや配布に便利

複数ページを縮小して1枚に収めることで、会議資料や保管用の書類が見やすくまとめやすくなります。

また、用紙サイズを小さくできるため、消耗品の節約にもつながります。

大きな図面や原稿をそのままコピーするよりも、縮小した方が扱いやすくなるところもメリットといえます。

複合機の拡大コピーについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

複合機で縮小コピーが必要なケースとは?3つのパターンで解説!

複合機の縮小コピーは、大判の資料を扱いやすいサイズに変えたいときや、配布・保管の効率化を図りたいときにおすすめです。

例えば、A3図面をA4に縮小して配布用にしたり大量の資料を冊子化して持ち運びやすくしたり、保管用コピーを小さくしてスペースを節約したりできます。

単なるサイズ変更ということだけでなく、効率よく縮小コピーすればコスト削減にもつながります。

ここでは、複合機で縮小コピーするケースについてまとめました。

詳しくみていきましょう。

『A3サイズの図面や資料をA4に縮小する』

オフィスでは、設計図面やプレゼン資料など、A3サイズの大判原稿を扱う機会もあるでしょう。

しかし、会議での配布資料や持ち運びを考えると、A3のままでは不便なこともあります。

そこで役立つのが縮小コピー機能です。

複合機を使えば、A3原稿を自動でA4に縮小してコピーでき、見やすさを保ちながら配布や保管しやすいサイズへ変換可能です。

建築・製造業の現場では、図面をA4に縮小して会議資料にするケースもあり、業務効率化も図りやすくなります。

『大量の資料を冊子形式にまとめたいとき』

研修資料や社内で保管したいマニュアルなど、大量のページ数をそのままコピーするとかさばってしまいます。

縮小コピーを活用すれば、A4サイズの資料をA5サイズに縮小して両面印刷し、冊子としてまとめることも可能です。

小さなサイズにすることで資料が持ちやすくなり、配布コストも削減できます。

複数ページを1枚にまとめて印刷するNアップ印刷機能などと組み合わせれば、スペースを取らず効率的よく資料を作成できます。

『保管場所を節約したいとき』

オフィスの書類保管スペースは限られています。

契約書や設計図面など、長期間の保管が必要な文書は膨大な量になりがちです。

縮小コピーを使えば、原本をそのまま残しつつ縮小したコピーを保管用として利用できるため、保管場所を節約できます。

必要に応じて原寸大の原本を利用すればよいため、縮小コピーは保管効率と作業性が両立できます。

複合機の縮小コピーにおける倍率の計算式は?考え方も解説!

縮小コピーを正しく行うには、コピー倍率の計算方法も理解しておかなければなりません。

単純に大きいサイズを小さいサイズに変えるだけでなく、比率を誤ると印刷内容が切れてしまったり、余白が多すぎて読みにくくなったりすることもあります。

ここでは、縮小コピーの計算式と対応表について解説しています。

詳しくみていきましょう。

『縮小コピーするときの計算式』

複合機においてコピーの倍率は、下記の計算式で求められます。

(出力用紙の寸法 ÷ 原稿用紙の寸法)× 100=コピー倍率(%)

実際に数字を当てはめてみます。

A3をA4に縮小する場合は、297mm(A4の短辺) ÷ 420mm(A3の短辺)×100 ≒ 70%です。

前述した倍率の公式を使えば、手計算でも正確に原稿を目的のサイズに合わせられます。

ちなみに、長辺同志または短辺同志の同じ辺で計算します。

両方(長辺・短辺)を計算して、そのうち小さい方を採用するとはみ出しません。

それと、端数は切り捨てるようにしてください。

用紙サイズの縦横比が完全一致しない場合、大きい方の倍率を選ぶとどこかがはみ出す可能性があるため注意しなければなりません。

計算方法で迷ったら、下記の手順で考えて進めてみてください。

- A4からA5など原稿サイズと出力サイズを確認する

- 長辺同志・短辺同志の2パターンで倍率を計算する

- 小さい方を採用して小数点以下は切り捨てる

具体的に、A4からA5 に縮小コピーするときの考え方を例に掘り下げて計算していきます。

A4のサイズは210×297mm、A5は148×210mmです。

長辺同志を計算すると「210÷297×100=70.7%」で、短辺同志「148÷210×100=70.5%」。小さい方(70.5%)に寄せて、70%を設定すると確実に収まります。

A系統は縦横比が近いので、71%を用意している複合機もありますが、確実にサイズを収めたいなら70%が無難です。

「148÷297×100=49.8%」のように、短辺と長辺を交差させるのは誤りです。

必ず長辺と長辺、短辺と短辺で割り算してください。

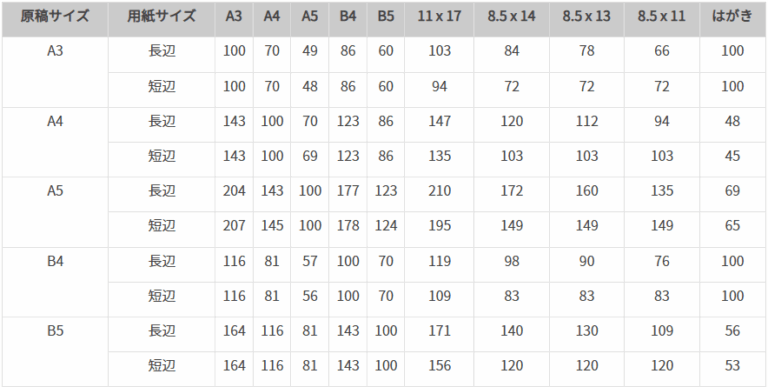

『縮小コピーの対応表』

複合機にはあらかじめ主要な用紙サイズに合わせた縮小倍率や拡大倍率が設定されています。

手動で計算しなくても、複合機ならボタンひとつで簡単に変更できます。

倍率の対応表は、下図のとおりです。

出典:FUJI XEROX

倍率の一部を下記にもまとめました。

- A3→A4:70%

- A3→B4:86%

- B4→A4:81%

- B5→A4:122%(拡大)

こうした対応表を理解しておくと、日常業務での資料作成やコピー作業が楽です。

設計図やプレゼン資料など、正しい縮小率で印刷しなければならないケースでは必須の考え方です。

複合機で縮小コピーする方法とは?注意点も解説!

複合機で縮小コピーをするには、まず原稿をセットして操作パネルからコピー倍率を指定します。

一般的な縮小倍率はあらかじめ登録されているため、用途に応じて選ぶだけで対応可能です。

特殊なサイズ変更が必要な場合は、計算式を使って数値を入力すれば、希望のサイズに合わせてコピーできます。

ここでは、複合機で縮小コピーする手順や注意点についてまとめました。

詳しくみていきましょう。

『縮小コピーする手順』

複合機で縮小コピーを行う際の流れは、概ねどのメーカーでも共通しています。

- 原稿をセットする

- 倍率を指定する

- スタートボタンを押下する

まず、コピーしたい原稿を原稿台(ガラス面)または自動原稿送り装置(ADF)にセットします。

次に、操作パネルから「コピー」を選び、設定画面で倍率を指定します。

多くの複合機には「71%」「81%」「86%」といった縮小倍率があらかじめ登録されているため、よく使うサイズ変更であればプリセットから選択するだけで対応可能です。

もし特殊なサイズ変更が必要であれば、前述した計算式をもとに倍率を入力することで、原稿を出力用紙に合わせられます。

設定が完了したらA4トレイ、B5トレイなど出力先の用紙サイズを確認し、スタートボタンを押すことで縮小コピーされます。

『縮小コピーする際の注意点』

複合機の縮小コピーで失敗しないためには、下記のような注意点を意識しておかなければなりません。

- 切り捨ての考え方

- 原稿の向き

- 用紙のサイズ

まず、倍率の設定では切り上げではなく切り捨てを基本とし、1〜2%ほど小さめに設定することで、原稿の端が切れてしまう失敗を防げます。

図面や契約書のように余白が少なく、隅まで情報が詰まっている文書は、ある程度の余白を確保しておくことをおすすめします。

また、用紙の縦横方向と原稿の向きを揃えてセットすることも忘れてはなりません。

原稿が横長、用紙が縦長というように不一致があると、意図せぬトリミングや余白で縮小コピーで失敗しやすいです。

さらに、ADFを使用する場合は、複数ページのなかにサイズの異なる原稿が混ざっていないかも確認しておきましょう。

サイズが混在していると、自動で設定した倍率が適用されずコピー後に差が出ることがあります。

複合機によっては用紙に合わせて自動縮小できる機能を備えている機種もあるため、頻繁に縮小コピーを行う場合はこの機能を活用すると効率的です。

さいごに|複合機で縮小コピーできる!

複合機の縮小コピー機能は、図面や資料をまとめたいときや冊子作成、保管スペースの節約などの業務でも活用できます。

縮小倍率は計算式を使って算出でき、複合機に搭載された自動縮小機能を活用すれば、誰でも簡単に効率よく操作することも可能です。

ただし、倍率の設定や用紙サイズの選び方を間違えると、文字や図面の一部が欠けたり読みにくくなったりすることがあるため注意しなければなりません。

縮小コピーを実行する際は、複合機でプレビューを確認できれば、実際に見ながら調整すると失敗しにくいです。

正しく機能を使いこなせれば、複合機の縮小コピーも簡単です。

ぜひ、自社の用途に合わせて縮小コピーを活用してください。

無料の予約システム「タダリザーブ」

最新記事 by 堀田直義 (全て見る)

- 1回線で電話とFAX複合機は使える?コスト削減できる失敗しないつなぎ方など解説! - 2026年1月10日

- 複合機の保守メンテナンスは土日も対応可能?料金相場やメンテナンス内容なども解説! - 2026年1月1日

- 複合機のNFC機能とは?専用アプリ不要でスマホが操作パネルになる! - 2026年1月1日

- 複合機のペーパーレスFAXとインターネットFAXの違いは?電子帳簿保存法の影響はある? - 2026年1月1日

- 【2026年最新版】複合機のカウンター料金の相場はいくら?勘定科目やなぜ掛かるのかも解説 - 2026年1月1日